テクニカルとファンダメンタルの関係から見たトレード

はじめに:トレードにおける「期間」の重要性

株式トレードで成功するためには、まず自分の予定トレード期間(短期・中期・長期)を明確にすることが重要です。取引の期間によって、効果的な分析手法や戦略が大きく変わります。一般に、短期の売買ではテクニカル分析(チャートや指標に基づく分析)が重視され、中長期の投資ではファンダメンタル分析(経済指標や企業業績などの基礎データに基づく分析)が適しているとされています。期間ごとに異なるアプローチを理解し、自身のスタイルに合った戦略を立てましょう。本コラムでは、短期・中期・長期それぞれの特徴と、ファンダメンタルとの関係性を解説します。

短期トレード:テクニカル重視の世界

平時の市場環境と短期トレードの期間

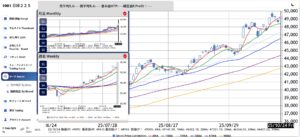

市場全体で暴落や急騰といった大きなイベントが起きていない平時の相場では、短期トレードが有効とされます。短期トレードの目安となる期間は、デイトレードからスイングトレードまで概ね「1カ月以内」です。数日〜数週間程度のスパンで売買するこのスタイルでは、一瞬一瞬の値動きや直近のトレンドを追いかけます。短期では経済指標などの材料による突発的な値動きも一時的で、基本的には日々の需給や市場心理が価格を決めます。そのため、短期的な値動きを捉えるにはファンダメンタルズ分析よりテクニカル分析の方が有効だとされます。実際、金融政策や経済ニュースといったファンダメンタル要因は中長期的に相場へ影響することが多く、短期の数日〜数週間では限定的な動きに留まるケースがほとんどです。よって、平時の短期トレードではチャートの形や出来高変化などマーケットのテクニカルなシグナルを重視することになります。

テクニカル指標を最優先に活用

短期トレードでは、株価チャートや各種テクニカル指標を駆使して売買タイミングを判断します。たとえば移動平均線やローソク足のパターン、出来高の推移などを読み解き、エントリー(買い)やエグジット(売り)のポイントを探ります。ファンダメンタル情報は短期では織り込み済みになりやすく、価格変動への直接的な影響が限定的なため、ニュースや決算情報よりも目先の市場参加者の動向に注目します。実際、「短期トレーダーはテクニカル分析を中心に用いる」のが一般的とされ、日中の値動きを常にチェックしながら売買を繰り返す手法が主流です。急激な値動きを伴う経済指標の発表時などを除けば、短期売買ではテクニカル分析だけでも十分に戦えるケースも多いでしょう。

狭い損切りライン設定とリスク管理の徹底

短期トレードではリスク管理が命と言っても過言ではありません。ポジション保有期間が短い分、一回の判断ミスが即座に損失拡大につながる可能性があるためです。したがって、エントリー前に**損切りライン(ロスカット価格)を明確に決め、素早い判断で損失を限定することが重要になります。一般的に、短期トレーダーは損切り幅を狭く設定し、少しの含み損でも機械的に手仕舞いして損失を最小限に抑えます。逆に利が乗ったポジションは細かく利確を重ねていき、利益を積み上げていきます。このような「損小利大」**の徹底により、トレード全体の勝率と収益率を高めるわけです。一方で、短期トレードでは利確・損切りの判断を迫られる場面が頻繁に訪れるため、精神的な負担も大きくなりがちです。常にチャートに張り付けない場合は無理をせず、取引時間外に大きなニュースが出た際はポジションを持ち越さないなど、自分なりのルールでリスク管理を徹底しましょう。

長期トレード:ファンダメンタルが主役

年単位の投資期間と長期志向のメリット

長期トレード(長期投資)とは、「年単位」のスパンで株式や市場に投資するスタイルです。数年〜十数年にわたり株式を保有し、企業や経済の成長による株価上昇を狙います。長期投資では短期的な日々の値動きに一喜一憂せず、むしろ将来的な大きなトレンドに注目するのが特徴です。例えば、世界経済の成長や人口動態、技術革新など、マクロな視点で大局的な方向性を読み取ります。短期投資に比べて取引回数が少ないため、売買手数料などのコストを抑えられ、日々チャートを追い続ける必要がないという利点もあります。初心者にとっても長期投資は比較的取り組みやすい「投資の基本」とされ、時間を味方につける複利効果や安定感を享受できるでしょう。

ファンダメンタル分析による銘柄選定と判断材料

長期トレードではファンダメンタルズ分析が主役となります。企業や経済の**「本質的価値」に着目し、現在の株価が割安か割高かを判断しながら投資する手法です。具体的には、企業の業績(売上高・利益)、財務指標(自己資本比率やROEなど)、業界での競争力や将来性といった要素を総合的に評価します。例えば企業の決算やビジネスモデルを分析し、「今後も成長が見込める優良企業か?」を見極め、その企業の株を長期保有する戦略です。経済全体の動向も無視できません。GDP成長率や雇用統計、金利動向、為替レートなど国レベルの指標から、投資環境の追い風・逆風を判断します。こうしたファンダメンタル指標は中長期的な価格変動を予測するのに有用であり、実際数ヶ月~数年**をかけてマーケットに影響を与えていきます。ファンダメンタル分析によって「この企業(市場)は長期的に見て有望だ」と確信できれば、短期的な価格変動に振り回されずにじっくりホールドできるのが強みです。

広めの損切りライン設定と長期投資のポイント

長期投資では、短期の値動きに一喜一憂しないゆとりが重要です。したがって、リスク管理のアプローチも短期とは異なります。基本的に、長期で有望と信じた銘柄は多少の調整局面があっても保有を続けるため、損切りラインも短期よりは広めに設定します。短期的なボラティリティ(変動)に耐えうるよう、許容できるドローダウン幅を大きめに取るイメージです。例えば購入価格から10%以上下落しても想定内とし、むしろ割安と判断できれば買い増す、という戦略も長期投資家には見られます。ただし長期投資でも損切りが不要なわけではありません。企業の業績悪化や構造的な市場変化で当初の見立てが崩れた場合には、損失確定も躊躇せず行うことが大切です。また、長期投資の銘柄選定では安定した成長が見込める市場・企業を選ぶのがポイントです。特に米国株は歴史的に長期上昇トレンドを描いてきた実績があり、初心者が将来の資産形成を狙ううえでも安心感が高いとされています。米国の主要株価指数(S&P500やNYダウなど)は長期で右肩上がり傾向が強く、「長期で米国株に投資して堅実に増やす」というのは初心者にもおすすめの戦略です。このように、長期トレードではファンダメンタルズに根ざした腰を据えた投資を行い、時間を味方につけることが成功の鍵となります。

中期トレード:両者のバランスを取る

1カ月〜1年未満の中期スタイルとその特徴

中期トレードは短期と長期の中間に位置する取引期間で、おおよそ1カ月〜1年未満のスパンを指します。スイングトレード(数日〜数週間保有)から数カ月単位のポジションまで幅広く、投資スタイルも多様です。中期投資では短期ほど頻繁に売買せず、かといって長期ほど放置もしない「ちょうど中間」の感覚で相場に臨みます。特徴的なのは、テクニカル分析とファンダメンタル分析の両方をバランスよく活用する点です。短期的な株価の波(トレンド)も読む必要がありますが、同時に数カ月先まで見据えた経済や企業業績の見通しも考慮に入れることで、より精度の高いトレードが可能となります。市場の「波乗り」と企業の「実力評価」を組み合わせるイメージです。中期スタイルは日中仕事がある副業トレーダーにも向いており、常に画面に張り付かなくても続けやすいというメリットもあります。適度な時間的余裕と精神的負担の軽さから、初心者がまず取り組む短期投資スタイルとしてスイングトレード(数日〜数週間保有)が勧められることも多いです。自分のライフスタイルに合わせて、中期投資であればマイペースにトレード技術を磨くことができます。

テクニカル+ファンダメンタルのハイブリッド戦略

中期トレードでは、テクニカルとファンダメンタル双方の“いいとこ取り”をする戦略が有効です。具体的には、ファンダメンタル分析で中期的な市場トレンドや有望銘柄を見極め、その上でテクニカル分析で具体的なエントリーポイントや損切りラインを決めるというアプローチが考えられます。例えば「この業界は今後成長しそうだ」というファンダメンタル判断で銘柄を選び、実際の売買タイミングはチャートの形状や移動平均線のクロスなどテクニカルシグナルに従う、という方法です。このようなハイブリッド戦略を取ることで、成長性とタイミングの両方を狙うことができ、利益の最大化につながります。中期の期間設定によっても重点の置き方は変わります。予定保有期間が**「短期寄りの中期」であればテクニカル要素を強めに、「長期寄りの中期」であればファンダメンタル要素を重視するのが良いでしょう。相場状況に応じてテクニカルとファンダメンタルの比重を柔軟に調整できる**のが中期トレードの強みです。例えば決算シーズンには業績動向に注目し、平常時にはテクニカルで売買判断する、といった具合に両者を組み合わせることで、高い勝率と安定したリターンを狙えるでしょう。

中程度の損切りラインとリスク許容度の調整

損切りラインの設定についても、中期トレードでは短期と長期の中間的な考え方になります。短期ほどシビアにタイトなラインではなく、かといって長期ほど大きな損失を許容するわけでもない**“程よい塩梅”が求められます。たとえば、購入価格から5〜10%下落したら損切りするといった基準を設ける投資家も多いです。これは短期の損切り基準(5%前後が目安)に比べれば若干緩やかですが、長期投資家のように20〜30%下落しても耐えるというほどではありません。中期では「トレード期間内に致命的な損失を出さないこと」と「多少のブレは許容して利益を伸ばすこと」のバランスが大切です。損切り幅を決める際は、自身のリスク許容度と相談しましょう。例えば数カ月スパンのスイングトレードであれば、業績や材料の変化で相場観が崩れない限り10%程度の調整は許容範囲とし、逆にシナリオが崩れたと判断したら素早く撤退するといったルール作りも有効です。また、中期では利確のルールも重要です。欲張りすぎて長期保有化してしまわないよう、目標利益に達したら一部利益確定するなど計画的に利益を確保する戦術を取りましょう。中期トレードは短期と長期の“いいとこ取り”である一方、中途半端にならないよう明確なプランに基づいて取引することが求められます。

初心者への提案:安心感のあるトレード設計

長期投資+短期練習のハイブリッド戦略

これからトレードを始める初心者の方には、「長期投資で資産形成しつつ、短期トレードで経験を積む」という二本柱の戦略をおすすめします。具体的には、資金の多くは米国株など信頼性の高い市場へ長期投資してじっくり運用し、残りの一部で短期売買の練習を行うというスタイルです。長期枠では経済全体の成長や企業の価値向上によるリターンを狙い、短期枠では日々のトレード技術を磨きます。この方法のメリットは、長期投資がポートフォリオの安定感をもたらす一方で、短期トレードで積極的な利益獲得チャンスと実践経験を得られることです。初心者が短期売買のみで利益を出し続けるのは知識や経験の面でハードルが高く、精神的にも消耗しやすいものです。一方、長期投資は基本に忠実な手法であり初心者でも比較的取り組みやすいとされています。そこで両者を併用することで、「長期で資産を増やす安心感」と「短期でトレードスキルを磨く楽しさ」を両立させることができます。実際、多くの投資家は短期・中期・長期を併用しており、最初からスタイルを一つに絞る必要はありません。「長期+短期」の組み合わせは分散投資の一種とも言え、リスクとリターンのバランスを取りやすくなるメリットがあります。まずは長期でコア資産を築きつつ、短期トレードは少額でチャレンジしてみると良いでしょう。

短期トレード練習は「現物・上昇株の買い」に限定

初心者が短期トレードの練習を行う際には、リスクを極力抑える工夫が必要です。おすすめは「現物取引(自己資金内の取引)のみで、上昇トレンドの有望株の買いに絞って練習する」方法です。信用取引や空売り(ショート)は使わず、自分の余裕資金の範囲で現物株を買うだけに限定すれば、最悪の場合でも株価がゼロになる以上の損失は出ません。また、業績が好調で上昇トレンドに乗っている銘柄のみを対象にすれば、値上がり益を得る体験を通じて勝つ感覚を掴みやすくなります。例えば、日本株であれば直近決算が良かった銘柄や成長テーマで物色されている銘柄に注目し、それらの押し目で少額購入してみると良いでしょう。下落局面での空売りなど高度なテクニックはまず避け、「素直に上がっている株を買う」というシンプルな練習から始めます。短期トレードでは売買タイミングの判断が難しく、初心者のうちは損切りや利確が遅れてしまいがちです。したがって、最初はなるべく勝率の高い条件下で売買を経験し、利益を出す感覚に慣れることが重要です。小さくても勝ちを積み重ねることで心理的な安定感が生まれ、徐々にトレードに自信がついてきます。その過程で失敗も経験するでしょうが、現物取引のみであれば致命傷になりにくいため、落ち着いて学びにつなげることができます。

シミュレーションで早期にトレード技術を習得

いきなり本番の資金を投入するのが不安な場合、シミュレーショントレードで練習する方法があります。実践投入前に仮想環境でトレードを試せば、リアルマネーを失うことなくスキルを磨けます。株式トレードのシミュレーターを使えば、初心者の投資家がすぐに実践的な経験を積むことができ、経験豊富なトレーダーであっても新しいアイデアのテストや戦略の改善に役立てられるとされています。実際、最近では無料の株式投資シミュレーションアプリも多数登場しており、スマホやPCで手軽に模擬トレードが可能です。こうしたツールを活用することで、ノーリスクで売買の勘を養うことができます。特に初心者のうちは**「もし本当にお金をかけていたら…」という緊張感を持ってデモトレードに臨むことで、適切なエントリー・エグジットや損切りの練習になるでしょう。例えば、実際の過去データに基づいて株の売買を体験できるシミュレーションでは、チャート分析からエントリー、含み益・含み損へのメンタル対応、そして利確・損切りのタイミングまで、一連の流れを疑似体験できます。これは投資書籍を読むだけでは得られない貴重な学習機会**です。ぜひ積極的にシミュレーションを活用し、失敗を恐れず数多くのトレードをこなすことで、早い段階でトレード技術を身につけていきましょう。

シミュレーションツールの活用:St-Gainの紹介

実践前に戦略を試すメリット

前述のように、シミュレーショントレードは初心者にとって成功への近道とも言える練習方法です。実戦に移る前に自分の戦略をテストできるため、「うまくいかなかった場合」のダメージをゼロに抑えつつ経験値を積むことができます。シミュレーションで数多くの売買を試すことで、自分の得意パターンや苦手な局面が見えてくるでしょう。また、感情に左右されずトレードルールを守る訓練にもなります。本番ではお金がかかっているため感情的になりがちですが、シミュレーションなら冷静に振り返ることが可能です。トレード日誌をつけて検証すれば、エントリータイミングの良し悪しや損切り判断の適切さなど、改善点が具体的に浮かび上がります。さらに、相場急変時の対処もシミュレーションで練習できます。例えば急な悪材料が出たケースを想定し、シナリオ崩壊時に即座に撤退するトレーニングを積んでおけば、本番でパニックに陥るリスクを減らせます。このように、シミュレーションツールを活用することで安全かつ効率的にトレードスキルを向上させられるのです。

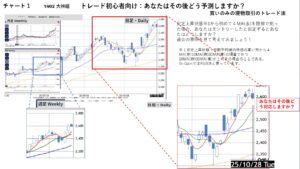

St-Gainシミュレーションツール(PC対応)でリアルに練習

数あるシミュレーションツールの中でも、特に現物取引の練習に適したものがSt-Gainの提供するシミュレーションサービスです。St-Gainは独自に開発したシミュレーションツールを通じて、投資家の皆さまが株式トレードの技術を高め、着実な成果につなげられるよう支援しているサービスです。特徴は、過去30年分という膨大な株価データを利用して、現実のマーケットに近い環境で売買シミュレーションを行える点にあります。PC上で動作するシミュレーションツールなので、自宅のパソコンから手軽に本格的なトレード練習が可能です(※Chromeブラウザ推奨)。具体的には、東京証券取引所に実在する個別株の値動きを再現し、仮想資金で売買体験ができます。現物取引の買いシミュレーションに特化しているため、初心者でも「まずは現物で練習したい」というニーズにマッチしています。トレード画面も直感的に使いやすく設計されており、実際の証券会社の取引ツールで売買するような感覚で練習できます。St-Gainでは特許取得済みのオリジナル手法(STSシミュレーション)を用いており、ユーザーからは「実戦さながらの緊張感で学べる」「副業で株を始めたい人に最適な練習環境」と好評です。初心者の方はまず現物取引シミュレーションコースからスタートし、十分に勝つ感覚を身につけて自信がついた段階で、信用取引シミュレーションなど応用編に進むこともできます。St-Gainのようなツールを活用すれば、空き時間でコツコツ練習しながら自然にトレード技術を向上させることが可能です。

リアルな相場環境でトレード技術を確立

St-Gainシミュレーションを含め、優れた練習ツールの最大の魅力は「リアルな相場環境で学べる」ことです。たとえばSt-Gainでは過去の実績データに基づいたシミュレーションにより、実際に株式市場で起こり得る値動きを体験できます。これにより、ただ机上の空論としてテクニックを知るのではなく、実戦形式でそのテクニックを試し、体得できるのです。リアルな環境下での練習は、トレードに必要なメンタルコントロールの鍛錬にもなります。思惑通り利益が出ている状況で欲をかきすぎないこと、含み損を抱えた状況で冷静に損切りできること——これらは頭で理解するだけでなく、実際に体験して初めて身につく判断力です。シミュレーションで数多くトレードを繰り返す中で、徐々に自分の判断基準にブレない軸ができ、感情に流されにくくなっていくでしょう。結果として、本番の取引でも継続しやすく安定した成績につながります。また、St-Gainでは練習プログラムも用意されており、特定のトレードパターンに沿って繰り返しシミュレーションを行うことで、エントリー・手仕舞いタイミングや銘柄選びのコツを効率良く習得できる仕組みがあります。このように、リアル志向のシミュレーション環境と体系立てられた練習プログラムを活用すれば、初心者であっても短期間で大きく成長することが可能です。「練習あるのみ」 シミュレーションという安全な場で存分に腕を磨き、本番に自信を持って臨みましょう。

まとめ:期間と分析手法のマッチングが鍵

自分に合った期間設定と手法選択が成功の第一歩

ここまで見てきたように、短期・中期・長期それぞれの期間に応じて効果的な分析手法や戦略は異なります。トレードの成功には、自分のトレード期間に合った手法をマッチングさせることが不可欠です。短期志向であればテクニカル分析中心の戦術、長期志向であればファンダメンタル分析重視の戦術を採用するなど、期間に応じた柔軟な戦略立案が求められます。また、自身のライフスタイルやリスク許容度も考慮して期間を選ぶことが大切です。平日は仕事で忙しい副業トレーダーなら中期〜長期が向いているかもしれませんし、短期集中で取り組める時間が確保できるなら短期売買も選択肢に入るでしょう。自分に合った期間設定と手法選択を行うことで、無理なく一貫したトレードを続けられるようになります。

シミュレーションと実践の反復でスキルを磨く

どの期間のトレードを選ぶにせよ、学習と練習の積み重ねがトレード上達の王道です。机上で知識を蓄えるだけでなく、シミュレーションや少額取引で実践し、結果を振り返って改善点を洗い出す——このPDCAサイクルを回すことで着実にスキルが向上します。特に初心者のうちは、シミュレーション→実践→検証→調整、という流れを意識的に繰り返してみてください。例えば「短期トレードの損切りタイミングが遅れがちだ」と気付いたら、次回からはルールを厳格化する、といったようにトライ&エラーで自分の型を作り上げていきましょう。幸い、現在はSt-Gainをはじめ優れた練習ツールが充実していますので、それらを利用しない手はありません。失敗してもお金を失わない環境で徹底的に練習し、自信をつけてから本番に臨む方が、遠回りなようで結局は成功への近道になります。

継続的な学習と改善が安定収益への道

最後に強調したいのは、マーケットで生き残り成果を上げるには継続的な学習と改善が重要だということです。相場は常に変化しており、過去に有効だった手法が通用しなくなることもあります。だからこそ、新しい知識のインプットや手法のアップデートを怠らず、自分のトレードを定期的に見直す習慣をつけましょう。例えばファンダメンタルズの面では最新の経済ニュースや企業情報に目を通し、テクニカルの面では新たな指標や分析ツールにもアンテナを張るといった姿勢です。また、自分のメンタル面の課題(損失が出ると熱くなってしまう等)にも向き合い、改善策を講じていくことが大切です。トレードは「自己成長の連続」とも言えます。焦らず一歩一歩レベルアップしていけば、必ず安定した収益へと近づくでしょう。シミュレーションと実戦を上手に組み合わせながら、ぜひ着実にトレードスキルを磨いていってください。

さあ、あなたも期間設定と分析手法の組み合わせを見直し、賢いトレード戦略で市場に挑みましょう。トレードの世界では学びに終わりはありませんが、適切な練習と工夫を重ねれば初心者でも勝てる道は開けてきます。自信を持って一歩を踏み出し、あなたならではの勝ちパターンを確立してください!

※もし本格的にトレード練習を始めたい方は、ぜひSt-Gainの公式サイト(https://st-gainprm.com/)をチェックしてみてください。現物取引シミュレーションから安心して学べるサービスで、あなたの投資ライフを強力にサポートしてくれるはずです。