株式チャートの天井圏と底値圏の見極め方・対処法【シミュレーションPC活用】

株式投資では、「安値で買って高値で売る」ことが理想ですが、実際の相場で今が高値圏(天井圏)なのか安値圏(底値圏)なのかを判断するのは初心者にとって難しいものです。チャート分析ができないと、株価が上昇傾向にあるのか下落傾向にあるのか、既に高値圏なのか安値圏なのかすら見極められず、割高な局面で買ってしまったり上昇中の株を手放してしまったりする恐れがあります。本記事では株価チャートにおける天井圏と底値圏の見極め方と対処法を、超初心者にもわかりやすく解説します。特に移動平均線を使った判断方法を中心に、ローソク足や出来高も交えながら説明し、最後にシミュレーションPCツールを用いた練習方法もご紹介します。

天井圏(高値圏)とは何か?

天井圏の定義と重要性

天井圏(高値圏)とは、株価が短期的または中期的に見てかなり高い水準に達している領域を指し、ここから反落(価格下落)に転じる可能性が高まる局面のことです。分かりやすく言えば、「そろそろ天井(ピーク)ではないか?」と市場参加者が考え始める価格帯です。天井圏を見極めることは、利益確定のタイミングを計ったり、これ以上の上昇余地が乏しい株を掴んでしまうリスクを避けたりする上で極めて重要です。

大天井(過去最高値)に注意

特に大天井と呼ばれる局面では注意が必要です。大天井とは過去3年程度の中で最も高い株価水準に近づいている状態を指します。株価が長期的な抵抗線となる過去最高値付近まで上昇している場合、それ以上上昇するには相当なエネルギーが必要となり、材料出尽くしから反落しやすくなります。月足チャートなど長い期間のチャートで直近数年の最高値をチェックし、現在の株価がそれに迫っているようであれば「大天井圏」に差し掛かっている可能性を考えましょう。大天井圏では、相場の転換点となるケースが多いため要警戒です。

高値圏を見極めるポイント

天井圏を見極めるためには、チャート上のサインに着目することが大切です。特に移動平均線(短期・中期・長期)の傾きや並び順、ローソク足の形状、そして出来高(売買高)の動向に注目しましょう。これらは後述するように、天井圏に特有の兆候を示すことがあります。高値圏を正しく認識できれば、「今は売り時かもしれない」という判断材料となり、利益を守る行動や空売りエントリーの検討に繋げることができます。

天井圏で見られるサインと見極め方

移動平均線から読み取るシグナル

天井圏では移動平均線の動きに変化が現れます。上昇トレンドが勢いづいている間は、一般的に短期・中期・長期の移動平均線がすべて上向きで、短期線が最も上、中期線・長期線が順に下に位置する理想的な並びを形成しています。しかし株価がピークに近づくと、短期線の上昇角度が徐々に緩やかになる、あるいは短期線が中期線に近づいてデッドクロス(短期線が長期線を上から下に抜ける)しそうになるなどの兆候が現れます。長期線自体も横ばい~下向きに転じ始めたら要注意です。特にデッドクロスが高値圏で発生した場合は、その後下降トレンドへ転換する強いシグナルとなり得ます。移動平均線同士のクロスだけでなく、ローソク足が短期線を下回りだす動きにも注目しましょう。

ローソク足パターンによる兆候

ローソク足の形状も天井圏での反転サインを示す重要な手掛かりです。例えば、上昇トレンドの末期に長い上ヒゲを伴う陰線が出現した場合、それは日中に価格が大きく上昇したものの引けにかけて強い売りに押されたことを意味し、上昇トレンドの終了と反転下落のシグナルとなる可能性が高まります。また、天井圏で実体の大きな大陰線(幅広い陰線)がいきなり出現するのも強い売り圧力の表れで、上昇相場が終焉する可能性を示唆します。このようなローソク足パターンが高値圏で確認できたら、相場の転換点が近いと考えて備えるべきでしょう。

大陰線(長い陰線)は、直前まで続いていた上昇分を打ち消すように大きく下落して引けています。このような天井圏での大陰線出現は、強い売り圧力がかかったサインであり、その後の反転下落につながりやすい傾向があります。

出来高動向のチェック

出来高(売買高)の変化も天井圏を見極めるヒントになります。通常、上昇トレンドでは株価上昇に伴って出来高も増加するものですが、高値圏で株価が直近高値を更新したにもかかわらず出来高が前回の高値時より伸び悩むような場合、その後に反落へ転じるケースが多く見られます。これは、買いの勢いが減退し市場のエネルギーが尽きかけている兆候です。また、多くの銘柄で同様の現象(高値圏での出来高減少)が起こっている時は、市場全体の天井感が強まっている可能性があります。株価と出来高の乖離に注目し、価格上昇に出来高が追随していない場合は警戒を強めましょう。

天井圏での対処法とトレード戦略

売り時を判断するポイント

天井圏だと判断したら、早めの利益確定を検討すべきタイミングです。特に自分が保有している銘柄が大天井圏に差し掛かっている場合、欲を出して更なる値上がりを期待するよりも、計画的に売却して利益を確定することを優先しましょう。移動平均線がデッドクロスを形成したり、ローソク足が天井圏で陰転するなど明確な売りシグナルが点灯したら売却判断の目安とします。売り時を判断する際は、週足や月足など上位足のトレンドも確認して、長期的な流れが下向きに転じていないかチェックしましょう。

空売りエントリー戦略

天井圏では新規の買いエントリーは避けるべきですが、代わりに空売り(ショート)でエントリーする戦略も考えられます。上昇トレンドの頂点圏から下降局面に入ると見極められれば、空売りによって下落局面でも利益を狙うことが可能です。ただし、空売りはリスクも高いため、初心者のうちは無理に狙う必要はありません。まずは天井圏で「これ以上上がりにくい局面なんだ」と認識し、新規の買い増しを控える、もしくは一部保有株を売ってポジションを軽くする程度でも十分です。どうしても空売りを試す場合は、移動平均線の並びが完全に下落トレンド型に転換した後や重要なサポートラインを株価が割り込んだ瞬間など、比較的分かりやすいタイミングに絞りましょう。

天井圏で注意すべき点

天井圏ではだまし(偽のシグナル)に注意が必要です。一時的に陰線が出てもすぐ陽線が出て上下に振られる「持ち合い」状態では、明確な天井サインの確定が遅れます。短期的な移動平均線が横ばいになり、ローソク足も陽線・陰線が交互に出て方向感を失っている局面では、大きな変動の前兆と考えて慎重に見極めましょう。一般的に短期・中期の移動平均線が長く横ばいになるほど、その後に大きく放れる(上下どちらかに大きく動く)場合が多いです。また、高値圏では上昇の勢いが一服した後に**最後のもう一段の上昇(いわゆる「戻り高値」)**が現れるケースもあります。天井をつけたと思って売ったらもう一度高値更新してしまった、ということも起こり得るため、最初の下落シグナルで全力で空売りするよりは、2~3回の小さな波を経て下落トレンドが明確化するのを待つほうが安全です。

さらに、暴落局面の予兆についても知っておきましょう。暴落とは市場全体が短期間に急落する現象ですが、実は多くの場合移動平均線やローソク足にその兆候が現れます。たとえば多くの銘柄で短期移動平均線を陰線が下抜ける動きが同時発生したら注意信号です。それがマーケット全体の売りサインと重なると、一気に暴落が進行する可能性があります。また、歴史的に見て暴落相場では、5日から9日程度連続で株価が急落した後、一時的に数日反発し、さらに再度大きく下落するというパターンがよくあります。トータルでは約20~25日間下げ続けた後にようやく底を打つ展開が典型例です。こうした値動きの特徴も頭に入れておくと、天井圏でのリスク管理や売却判断に役立つでしょう。

底値圏(安値圏)とは何か?

底値圏の定義と重要性

底値圏(安値圏)とは、株価が短期的または中期的に非常に安い水準まで売り込まれている領域を指し、ここから反発上昇に転じる可能性が高まる局面のことです。言い換えると、「そろそろ株価が底(ボトム)ではないか?」と市場で意識され始める価格帯です。底値圏を把握することで、割安な水準で株を仕込むチャンスを捉えたり、保有株を不必要に安値で手放してしまうリスクを避けたりできます。安値圏で買って高値圏で売るという投資の基本を実践するためにも、底値圏の見極めは重要です。

大底値(過去最安値)に注目

大底値とは、過去3年ほどの中で最も低い株価水準に近い状態を指します。長期チャート(月足など)で直近数年の最安値を確認し、現在の株価がそれに迫るか下回っている場合、「大底圏」に位置している可能性があります。大底圏では悲観ムードが市場を覆いがちですが、一方でそこから反転上昇すれば大きな利益機会となり得る局面でもあります。過去の安値圏に接近している銘柄は売られすぎのシグナルとして注目し、反転の兆しがないか目を凝らしましょう。ただし、大底圏に見えてもさらに悪材料が出れば下落が続くケースもあり得るため、慎重な判断が必要です。

安値圏を見極めるポイント

底値圏では、相場の悲観が極まって買い手が少なくなっているため、売り圧力が一巡しやすいポイントでもあります。しかし安値圏だからといってすぐ飛びつくのではなく、チャート上の反転上昇のサインを確認することが肝心です。移動平均線の傾きやローソク足のパターン、出来高の推移といったテクニカルな兆候に目を配りましょう。底値圏を正しく見極められれば、「今が買い時かもしれない」という判断につながり、将来の上昇相場で利益を出すためのエントリーを自信を持って行えるようになります。

底値圏で見られるサインと見極め方

移動平均線から読み取るシグナル

底値圏では、移動平均線の並びや向きに転換の兆候が表れます。下降トレンドが続いている間は、ローソク足が下、短期・中期・長期の移動平均線がその上に順に位置する逆理想型の並びになり、3本の線はいずれも下向きで推移します。しかし株価が底打ちに近づくと、まず短期線の下落角度が緩やかになるか横ばいになり始め、次第に株価が短期線を上抜けていきます。やがて短期線が長期線を下から上に突き抜けるゴールデンクロスが発生すれば、下降トレンドから上昇トレンドへの転換点として強い買いシグナルと見なされます。特に安値圏で出現したゴールデンクロスは信頼性が高い傾向があります。この際、長期線の向きも下向きからフラットあるいは上向きに変わってくると、上昇転換の裏付けがさらに強まるでしょう。

初心者の方は、まず日足チャートで短期4MA(赤)・中10MA(緑)長期線30MA(青)のゴールデンクロスを確認し、買いエントリーの参考にすると良いでしょう。

ローソク足の反転サインに注目

ローソク足にも底打ち反転の兆候が現れます。例えば、長い下ヒゲを伴うローソク足(例えば陽線のカタチで下ヒゲが長い「ハンマー」と呼ばれる足形)は底値圏で出現すると、その日の途中まで大きく売られたものの引けにかけて買い戻されたことを示し、売り圧力の枯渇と買い勢力の台頭を意味します。その後の上昇を予感させるサインと言えるでしょう。また、陽の包み足(大きな陽線が前日の陰線をすっぽり包み込む形)なども底値圏で現れればトレンド転換の強いシグナルになります。これらのローソク足パターンが安値圏で確認できたら、「いよいよ底打ちかもしれない」と注目し、他の指標と併せて総合判断すると良いです。なお、反転サインのローソク足が出ても直後に再度安値更新してしまう騙しもあり得るため、移動平均線の動きなど他の裏付けも必ず確認しましょう。

出来高動向のチェック

出来高の増加パターンも底値圏では重要な手掛かりです。多くの場合、下降トレンドが長く続いた後で株価が下げ止まる直前に出来高が増加する傾向が見られます。価格は下落しているのに出来高が急増し始めたら、セリング・クライマックス(投げ売りのピーク)が近い可能性があります。つまり「安値圏での出来高増加」は、売りたい人が概ね売り終えたサインであり、その後に買いが優勢となって株価が底打ち・反転に向かうケースが多いのです。逆に出来高が極端に細って閑散とした状態も、売り圧力が枯渇して下げ止まりつつある兆候かもしれません。いずれにせよ、安値圏では価格だけでなく出来高の動きにも注意を払い、出来高が増加に転じたら相場の転換点を疑ってみましょう。

底値圏での対処法とトレード戦略

買い時を判断するポイント

底値圏だと判断できたら、恐怖に打ち勝って買いエントリーを検討する局面です。ただし「落ちてくるナイフを掴むな」という格言があるように、明確な反転シグナルが出る前に飛びつくのは危険です。移動平均線のゴールデンクロスやローソク足の反転パターンなど、複数の根拠が揃ったタイミングで段階的に買い向かうのが良いでしょう。例えば、短期線が上向きに転じ始めたらまず試し玉を入れ、ゴールデンクロスが完成したら買い増しするといったように、分散してエントリーすることでリスクを抑えられます。安値圏での買いは勇気が要りますが、損切りライン(直近の最安値を少し割り込んだあたりなど)をあらかじめ決めておけば心理的にも落ち着いて臨めます。

反発局面での戦略と利確タイミング

底値圏で仕込んだあとは、上昇トレンドへの転換に期待してホールドしますが、闇雲に持ち続ければよいわけではありません。思惑通り上昇に転じた場合、移動平均線が理想的な上昇パターンを描き始めるでしょう。短期・中期・長期線が全て上向きになり、株価もそれらを上回って推移し始めたら強い上昇トレンドです。こうなれば少し長めに保有して大きな利益を狙う戦略も有効です。一方、思ったほど反発が強くない場合は、一度戻り高値で利益確定(利確)することも考えてください。具体的には、直近の下落で節目となった価格帯までの戻りや長期移動平均線付近まで上昇して頭打ちになった場合などが目安となります。また、上昇局面でも出来高が伴っているかを確認し、明らかに出来高が細って上値が重いようなら早めに利確しておくなど柔軟に対応しましょう。

底値圏で注意すべき点

底値圏での最大の注意点は、「これが底だ」と決めつけないことです。相場の底は結果論でしかわからず、いくら安いと思ってもさらに下落する可能性は常にあります。そのため、一度に資金を投入しすぎず資金管理を徹底しましょう。また、安値圏では悪材料が出たり業績の下方修正などネガティブニュースが重なりやすい傾向もあります。そうしたニュースによって想定以上に下値が切り下がるリスクも頭に入れておきます。買い下がる戦略を取る場合でも無限にナンピンせず、損切りラインを明確にしておくことが大切です。

もう一点、底値圏では焦らないことも重要です。安値=即買いではなく、先述の通り反転の兆候を待つ忍耐が求められます。「安いところで買いたい」という気持ちが先走ると、下落トレンド継続中に資金を使い果たしてしまう危険があります。移動平均線が横ばいから上向きに変わるまで待つ、直近安値を明確に上抜くまで待つなど、自分なりのルールを決めて底打ちを確認するようにしましょう。幸い現在では、リアルマネーを使わずに相場の底値圏での売買タイミングを練習できるシミュレーションツールも存在します。次章で紹介するSt-Gainのシミュレーション機能を活用すれば、無料で現物取引の練習を行いながら底値圏でのエントリー感覚を養うことができます。

投資練習にはSt-Gainのシミュレーションがおすすめ

底値圏・天井圏の見極め方を学んだところで、最後に実践練習の方法について触れておきます。机上の知識だけでなく、実際のチャートで練習することで初めて自信を持って売買判断ができるようになります。しかし、本番の資金を投入していきなり練習するのはリスクが高く、初心者にはハードルが高いでしょう。そこで役立つのが当社提供のシミュレーションツール「St-Gain」です。St-GainはPC上で過去の株式データを使ったトレード練習ができるサービスで、初心者でもゲーム感覚で投資スキルを磨くことができます。

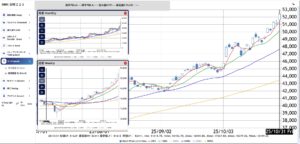

マルチタイムフレームで天井圏・底値圏を簡単確認

St-Gainでは日足・週足・月足といった複数の時間軸のチャートが設定なしで同時表示でき、長期のトレンドや直近の値動きを一目で確認可能です。つまり、初心者でも過去数年のチャートを俯瞰して「この銘柄はいま3年ぶりの高値圏なのか?安値圏なのか?」といった判断をしやすくなっています。移動平均線も標準搭載されており、短期・中期・長期線の並びや傾きから天井圏・底値圏のサインを視覚的に掴むことができます。こうしたマルチタイムフレーム分析機能により、天井圏・底値圏の状態チェックが容易になる点は、初心者にとって大きなメリットです。

30年分の株価データで繰り返し練習

St-Gainでは過去30年分の豊富な株価データが搭載されており、その中から好きな局面を選んで売買シミュレーションを行えます。例えばバブル崩壊後の大底(過去の大底値局面)やITバブル絶頂期の天井圏など、歴史的な相場局面を再現しながら当時の値動きで練習することも可能です。これにより、「もし自分があの時代に投資していたら」という仮想体験を通じて、天井圏で売り逃げる難しさや底値圏で買い向かう勇気をリアルに感じ取ることができます。また、繰り返し練習できるので、同じ局面で何度も試行錯誤しながら最適な判断を体得することもできます。過去データで練習を積むことは、実戦で同じような状況に直面した際に冷静に対処する力につながるでしょう。

リアルな売買シミュレーション機能(無料体験あり)

St-Gainの最大の特徴は、実際のトレードに近い形で売買練習ができる点です。株価チャートを見ながら架空の資金で現物取引の売買操作を行い、エントリー(買い)やエグジット(売り)のタイミングをシミュレーションできます。しかも単に自由に売買するだけでなく、ランダムに選ばれた重要局面(例えば急落直前の天井圏や反発直前の底値圏)からスタートしてトレードする機能もあり、自分の判断力を試すことができます。さらに、銘柄や開始時期を自分で指定して練習することも可能なので、「この銘柄の◯年◯月頃のチャートで練習したい」といった細かなニーズにも対応しています。14日間の無料お試し体験も用意されており、まずはリスクゼロで操作感や学習効果を確かめてみることができます。実際に本番さながらの環境で何度もトレードを練習すれば、自然と底値圏でのエントリーや天井圏での手仕舞いの勘所が身についていくはずです。初心者の方でも、St-Gainのシミュレーションツールを活用すれば天井圏・底値圏の見極め方を実践的に学ぶことができます。知識として理解するだけでなく、ぜひ当社サービスの無料体験を通じてリアルな売買の感覚を磨いてみてください。継続的な練習により、きっと本番の相場でも冷静に天底を判断し、適切なトレードができるようになるでしょう。あなたもSt-Gainで楽しくトレードスキルを向上させ、実際の投資で成果を掴んでみませんか? 皆様の投資チャレンジを、私たちSt-Gainが全力でサポートいたしす!